Dresser la Table : Une Expression Millénaire

L'expression

"dresser

la

table"

fait

tellement

partie

de

notre

quotidien

qu'elle

semble

naturelle,

presque banale.

Pourtant,

derrière

ces

trois

mots

se

cache

une

histoire

riche

qui

traverse

les

siècles

et

nous

raconte

l'évolution

de

nos

habitudes

domestiques,

de

notre

mobilier

et

même

de

notre

organisation sociale.

De

l'Antiquité

romaine

où

l'on

mangeait

allongé,

au

Moyen

Âge

où

les

tables

se

montaient

et

se

démontaient

selon

les

besoins,

jusqu'à

notre

époque

moderne

où

la

table

est

devenue

un

meuble

fixe

et

décoratif,

cette

expression

témoigne

d'un

passé

mobile

et

nomade

que

nous

avons oublié.

Ce

voyage

linguistique

et

historique

vous

révélera

les

secrets

d'une

tradition

millénaire

qui

perdure dans notre langage contemporain.

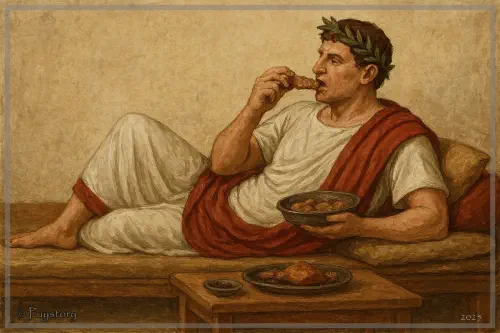

L'Antiquité Romaine : Manger Allongé

Dans

l'Antiquité

romaine,

les

pratiques

alimentaires

différaient

radicalement

de

nos

habitudes

actuelles.

Les Romains aisés ne s'asseyaient pas pour manger.

Ils

prenaient

leurs

repas

allongés

sur

des

lits

de

banquet,

organisés

autour

d'une

absence

remarquable : celle de la table fixe telle que nous la connaissons aujourd'hui.

Les

vivres

et

les

mets

n'étaient

pas

disposés

sur

une

grande

table

centrale,

mais

plutôt

sur

des

guéridons

mobiles,

de

petits

supports

temporaires

que

l'on

plaçait

près

des

lits

pour

faciliter

l'accès aux aliments.

Ces petites tables pouvaient être déplacées, ajoutées ou retirées selon les besoins du service.

Cette organisation révèle une conception très différente du repas.

Il

ne

s'agissait

pas

d'un

rassemblement

autour

d'un

meuble

central,

mais

d'une

expérience

plus

fluide et mobile.

L'idée

que

le

mobilier

de

table

puisse

être

temporaire

et

adaptable

trouve

ses

racines

dans

ces

pratiques romaines où la flexibilité primait sur la fixité.

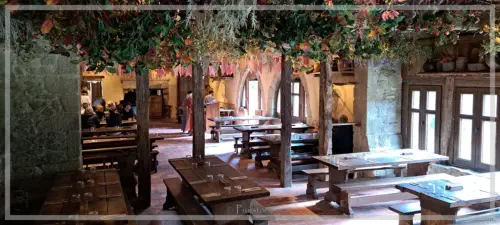

Le Moyen Âge : Naissance de l'Expression

C'est au Moyen Âge que notre expression trouve véritablement sa source.

Dans

les

châteaux

et

les

grandes

demeures

seigneuriales,

l'organisation

des

repas

posait

un

défi

logistique considérable.

Ces

bâtiments

accueillaient

régulièrement

de

très

nombreux

convives

:

la

famille

du

seigneur,

les

chevaliers,

les

serviteurs,

les

hôtes

de

passage

et

parfois

des

dizaines,

voire

des

centaines

de

personnes lors des grandes occasions.

On

disposait

d'abord

des

structures

en

bois

appelées

tréteaux,

sortes

de

supports

en

forme

de

X

ou de A, solides et stables.

Sur

ces

tréteaux,

on

posait

de

longues

planches

qui

formaient

la

surface

de

la

table,

créant

ainsi

des tablées impressionnantes.

Ces

planches

étaient

ensuite

recouvertes

de

nappes,

souvent

précieuses,

qui

masquaient

la

structure temporaire et ajoutaient une touche d'élégance.

Une

fois

le

repas

terminé,

on

"débarrassait"

en

démontant

complètement

ces

tables

éphémères

pour libérer l'espace.

C'est dans ce contexte précis que naît l'expression "dresser la table".

Le

verbe

"dresser"

prend

ici

tout

son

sens

:

il

ne

s'agit

pas

simplement

de

disposer

des

couverts

ou de la vaisselle, mais littéralement d'ériger, de monter, d'installer une structure complète.

Cette

pratique

n'était

pas

limitée

aux

châteaux.

Dans

les

maisons

plus

modestes

également,

l'espace était précieux et multifonctionnel.

La Renaissance : L'Émergence des Tables Fixes

Aux

15e

et

16e

siècles,

l'Europe

connaît

une

transformation

profonde

de

son

mobilier

domestique.

C'est

l'époque

où

apparaissent

les

premières

tables

fixes

à

rallonges,

dites

"à

l'italienne",

qui

annoncent une révolution dans l'organisation des espaces de vie.

Le

mobilier

cesse

d'être

purement

fonctionnel

pour

devenir

un

objet

d'art

et

de

prestige,

exposé

fièrement dans les salles à manger des familles aisées.

1450-1500

: Apparition des premières tables à l'italienne avec système de rallonges innovant

1520-1560

: Développement du mobilier décoratif dans les cours européennes

1682

:

Installation

de

Louis

XIV

à

Versailles

:

même

avec

la

sédentarisation,

on

continue

à

déplacer les tables

1700

: Généralisation progressive des tables fixes dans l'aristocratie européenne

Pourtant,

malgré

ces

innovations,

la

cour

de

France

maintient

des

pratiques

nomades

héritées

du Moyen Âge.

Les

rois

et

leur

suite

se

déplacent

constamment

de

château

en

château,

transportant

avec

eux

leurs meubles, y compris les tables.

L'exemple

de

Louis

XIV

et

de

Versailles

est

particulièrement

révélateur

:

même

dans

ce

palais

qui

incarne

la

stabilité

monarchique,

les

tables

continuent

d'être

déplacées

pour

les

grands

dîners publics.

Le Sens du Verbe "Dresser"

Le verbe "dresser" possède un sens fondamental qui signifie "mettre debout", "ériger", "élever".

Ce

n'est

pas

un

hasard

si

on

l'utilise

aussi

pour

dresser

un

monument,

dresser

un

mât

ou

dresser une tente.

Dans

tous

ces

cas,

il

s'agit

de

construire

ou

d'installer

quelque

chose

qui

n'était

pas

là

auparavant,

de

faire

passer

un

élément

d'un

état

horizontal

ou

désassemblé

à

un

état

vertical

ou assemblé.

Dresser la Table

: Monter les tréteaux et poser les planches.

On

dresse

littéralement

la

structure,

on

la

met

debout,

on

l'érige

pour

créer

une

surface

utilisable.

Mettre

la

Table

:

Expression

plus

neutre

et

générale

qui

peut

s'appliquer

à

de

nombreuses

situations.

Elle n'a pas cette connotation d'érection, de construction que porte "dresser".

Cette

dualité

linguistique

reflète

parfaitement

la

transition

historique

entre

mobilier

temporaire et mobilier fixe.

Ce

qui

est

remarquable,

c'est

que

nous

continuons

à

utiliser

"dresser

la

table"

même

quand

l'action

ne

consiste

plus

qu'à

disposer

des

assiettes,

des

couverts

et

des

verres

sur

une

table

qui

ne bouge pas. Le langage conserve ainsi la mémoire d'une pratique disparue.

Mettre le Couvert : Une Histoire d'Empoisonnement

Une autre expression liée à l'art de la table mérite notre attention : "mettre le couvert".

Aujourd'hui,

cette

locution

désigne

l'action

de

disposer

les

assiettes,

les

couverts,

verres

et

autres ustensiles nécessaires au repas.

Mais

son

origine

est

bien

plus

dramatique

et

révélatrice

des

dangers

qui

guettaient

les

puissants au Moyen Âge.

Au Moyen Âge, on servait souvent un plat unique que tous les convives partageaient.

Dans ce contexte, la tentation d'empoisonner un adversaire politique ou un rival était grande.

L'une

des

précautions

consistait

à

exiger

que

tous

les

plats

soient

apportés

avec

un

couvercle,

d'où l'expression "servir à couvert".

Ce couvercle protégeait les aliments entre la cuisine et la table.

Certains nobles employaient des goûteurs, personnes chargées de tester chaque plat.

D'autres

exigeaient

que

leur

vaisselle

soit

en

argent

ou

en

or,

car

on

croyait

que

ces

métaux

changeaient de couleur au contact du poison.

Avec

le

temps,

l'expression

"mettre

le

couvert"

a

perdu

sa

connotation

dramatique

de

protection

contre

l'empoisonnement

pour

désigner

simplement

l'ensemble

des

opérations

de

préparation de la table.

Le

"couvert"

ne

désigne

plus

le

couvercle

protecteur,

mais

l'ensemble

des

ustensiles

:

assiette,

fourchette, couteau, cuillère, verre.

Ainsi,

chaque

fois

que

nous

"mettons

le

couvert",

nous

répétons

sans

le

savoir

un

geste

qui

trouve son origine dans les peurs des cours médiévales.

Pourquoi la Table Était-Elle Mobile ?

La

table

n'était

pas

une

pièce

fixe

dans

les

maisons

médiévales,

mais

un

assemblage

temporaire

qui répondait à des besoins pratiques spécifiques.

Cette caractéristique révèle beaucoup sur l'organisation sociale et domestique de l'époque.

Comprendre

pourquoi

la

table

était

mobile

nous

permet

de

saisir

comment

vivaient

réellement

nos ancêtres.

La

grande

salle

d'un

château

était

tour

à

tour

salle

de

réception,

salle

à

manger,

salle

d'audience, et parfois même chambre à coucher.

Garder une grande table fixe aurait considérablement limité ses usages possibles.

Le

nombre

de

personnes

présentes

à

chaque

repas

variait

énormément

selon

les

jours,

les

saisons et les événements.

Les tables démontables permettaient d'adapter l'espace au nombre réel de convives.

Stocker

des

planches

et

des

tréteaux

démontés

prenait

beaucoup

moins

de

place

que

conserver

une immense table fixe.

Cette organisation pragmatique permettait de maximiser l'utilisation de l'espace disponible.

En période d'insécurité, la capacité à transformer rapidement les espaces était cruciale.

Une

grande

salle

pouvait

devenir

un

dortoir

pour

les

soldats

ou

un

refuge

pour

les

paysans

des

alentours.

Cette

organisation

pragmatique

explique

parfaitement

la

nécessité

de

"dresser"

la

table

à

chaque repas.

Ce

n'était

pas

une

simple

tradition,

mais

une

réponse

rationnelle

aux

contraintes

matérielles

et

sociales de l'époque.

La

table

démontable

était

également

un

marqueur

social

:

seuls

les

très

riches

possédaient

des

tables fixes dans des pièces dédiées.

La Table Moderne : Permanente et Décorative

Aujourd'hui,

la

table

est

devenue

un

meuble

fixe,

permanent,

et

souvent

décoratif,

installé

dans

une pièce spécialement dédiée aux repas.

Cette

transformation

radicale

s'est

opérée

progressivement

entre

le

17e

et

le

19e

siècle,

au

fur

et

à

mesure

que

les

habitations

se

sont

agrandies,

que

les

espaces

se

sont

spécialisés,

et

que

le

niveau de vie général s'est amélioré.

La table moderne est bien plus qu'un simple support pour les repas.

Elle

est

devenue

un

élément

central

de

la

décoration

intérieure,

un

investissement

parfois

important, et un symbole de convivialité familiale.

Les familles choisissent leur table avec soin, considérant son style, sa taille, son matériau.

Nous

continuons

à

utiliser

"dresser

la

table"

même

si

notre

action

se

limite

à

disposer

des

assiettes et des couverts sur une surface qui ne bouge jamais.

Le

langage

conserve

des

traces

de

pratiques

disparues.

Les

mots

survivent

aux

réalités

qu'ils

décrivaient initialement.

Les

tables

à

rallonges

sont

les

héritières

directes

des

tréteaux

médiévaux,

conservant

cette

capacité d'adaptation qui était au cœur du mobilier médiéval.

Cette persistance linguistique est fascinante.

Elle montre comment le langage conserve des traces de pratiques disparues.

Chaque

fois

que

nous

"dressons

la

table",

nous

perpétuons,

sans

même

le

savoir,

un

geste

qui

remonte

à

plusieurs

siècles

et

qui

témoigne

d'une

organisation

sociale

et

matérielle

complètement différente de la nôtre.

Un Vestige Linguistique Vivant

"Dresser

la

table"

est

bien

plus

qu'une

simple

préparation

du

repas

:

c'est

un

véritable

vestige

linguistique

d'une

époque

où

la

table

était

un

meuble

mobile,

monté

et

démonté

selon

les

besoins du moment et les contraintes de l'espace.

Cette

expression

nous

relie

à

des

siècles

d'histoire

sociale,

matérielle

et

linguistique,

créant

un

pont invisible entre notre quotidien moderne et les pratiques de nos ancêtres médiévaux.

Ce

voyage

à

travers

l'histoire

de

l'expression

nous

a

permis

de

découvrir

comment

un

simple

geste

quotidien

cache

en

réalité

des

siècles

de

transformations

sociales,

économiques

et

matérielles.

Des

Romains

aux

seigneurs

médiévaux,

en

passant

par

les

cours

renaissantes

jusqu'à

notre

époque moderne : chaque étape de cette évolution a laissé sa trace dans notre langue.

Conclusion : Notre Langue, Musée Vivant

L'expression

"mettre

le

couvert",

que

nous

avons

également

explorée,

ajoute

une

dimension

supplémentaire à cette histoire.

Née

de

la

peur

de

l'empoisonnement

et

des

précautions

que

devaient

prendre

les

puissants

du

Moyen

Âge,

elle

témoigne

des

dangers

qui

guettaient

les

tables

d'autrefois,

transformant

chaque repas en un moment potentiellement périlleux pour ceux qui avaient des ennemis.

Chaque

expression

porte

en

elle

les

échos

du

passé

et

raconte

les

transformations

de

nos

sociétés à travers les siècles.

Vous

participez

à

une

tradition

vieille

de

plusieurs

siècles,

vous

êtes

les

héritiers

directs

de

ces

serviteurs médiévaux qui montaient et démontaient les grandes tables.

En

prêtant

attention

à

ces

détails

linguistiques,

nous

enrichissons

notre

compréhension

du

présent et approfondissons notre lien avec ceux qui nous ont précédés.

La

prochaine

fois

que

vous

dresserez

la

table

pour

un

repas

en

famille

ou

entre

amis,

prenez

un

moment pour penser à tous ces siècles d'histoire que vous prolongez par ce geste simple.

Cette

exploration

nous

rappelle

finalement

que

notre

langue

est

un

trésor

historique,

un

musée

vivant où chaque expression, chaque tournure, chaque mot porte en lui les échos du passé.

L'histoire

n'est

pas

seulement

dans

les

livres

et

les

monuments

:

elle

est

aussi

dans

les

mots

que

nous

utilisons

tous

les

jours,

dans

ces

expressions

que

nous

répétons

machinalement,

mais

qui

racontent,

pour

qui

sait

les

écouter,

les

transformations

profondes

de

nos

sociétés

à

travers

les

siècles.